Il festival a Praga

Libertà e uguaglianza, l’eterna promessa dell’Europa

Ben impiantate nella tradizione del Vecchio continente, le istanze di emancipazione e pari opportunità per tutti confliggono con la storia fatta di imperialismo, crociate, violenze e lager. La letteratura ha dunque fallito?

Cultura - di Filippo La Porta

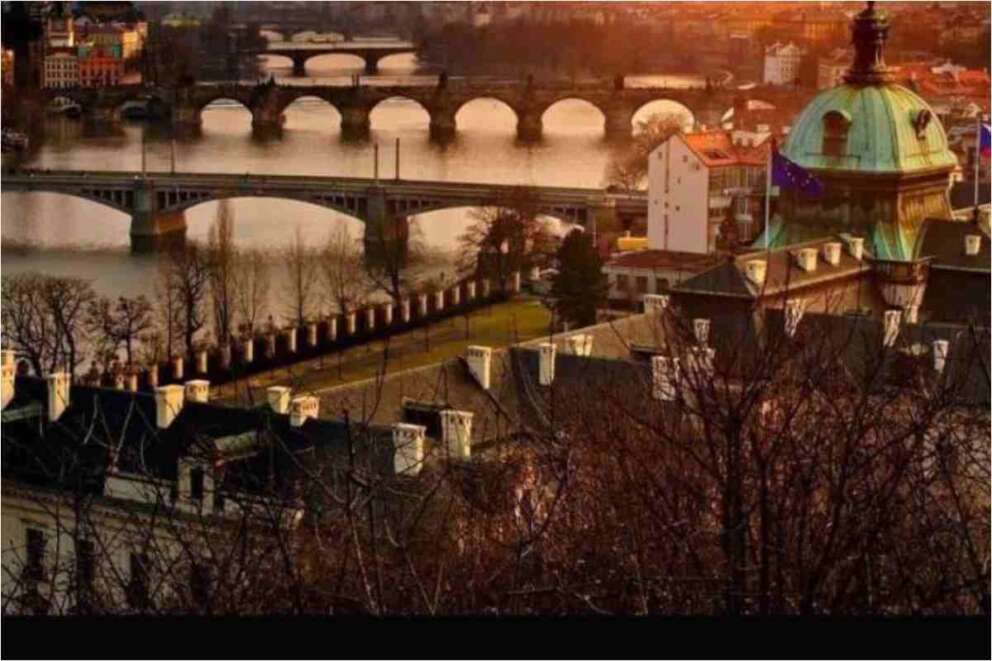

Con una mossa felicemente spiazzante il Festival di settembre di Pordenonelegge è stato inaugurato nei giorni scorsi a Praga, avviando tra l’altro una specie di “Erasmus speciale”, uno scambio virtuoso tra gli studenti di Praga e Pordenone a partire dai loro racconti. Nella inaugurazione ho tenuto un discorso su “La libertà dell’Europa e il sogno della letteratura”. Prima della mia relazione è intervenuta da Roma online Edith Bruck, splendida novantenne piena di giovinezza. Dopo una esistenza piagata dall’orrore (ricordo solo come sia una superstite della Shoah), benché l’orrore si sia tradotto poi in scrittura e dunque almeno in parte “redento”, ha insistito – proprio lei! – sulla necessità di sperare. Nel cuore della tradizione ebraica, refrattaria al tragico (al contrario di quella greca), persiste una attitudine “positiva”: anche la sofferenza più terribile, quella di Giobbe, alla fine riceve un qualche risarcimento. Benjamin auspicava che bisogna strappare alla sventura tutte le chance che pure comporta. Edith Bruck, senza un filo di retorica, non si stanca di ricordarci queste innumerevoli chance. Ma vengo al “sogno dell’Europa”.

L’Europa (e qui uso il termine, sia pure un po’ impropriamente, come sinonimo di Occidente e di modernità), ha prodotto nella sua storia orrori e nefandezze, ma ogni volta ha saputo creare anche i necessari anticorpi. Krishan Kumar, un sociologo inglese di origine indiana nato a Trinidad, ha osservato che la modernità in letteratura ha generato nel ‘900 il modernismo (preannunciato nell’ ‘800 almeno da Rimbaud e Baudelaire), che è critica anche radicale della modernità, ultima forma del romanticismo: rifiuto della modernità borghese, dunque di ragione, scienza, industrialismo, progresso in nome del sentimento e dell’immaginazione. Insomma, la modernità si mangia la coda: questa la sua forza. Potrebbe anche essere anche un comportamento autolesionistico – spesso ne approfittano i suoi nemici! – , ma se rinuncia al modernismo e diventa acritica tradisce se stessa. Per Marshall Berman, teorico radicale e sociologo americano, è impossibile essere moderni senza essere antimoderni: ecco, questa è la più bella e convinta apologia dell’Occidente, una civiltà come tutte piena di difetti ma capace di criticare se stessa! Proviamo ad approfondire questo aspetto.

Credo che all’interno della tradizione europea (e occidentale) ci sia ben impiantata una promessa di libertà e uguaglianza, accanto – come dicevo – a tutto il resto, accanto alla vergogna delle crociate, del colonialismo, dello schiavismo (anche se, occorre ricordarlo, gli altri popoli non sono migliori: la tratta degli schiavi la praticavano già i mercanti arabi). Vorrei darvi una immagine particolarmente vivida: il “pacchetto”, per dir così, comprende sia, per dire, Haendel, e sia l’orribile fenomeno dei castrati, migliaia di bambini orfani evirati per simulare la voce femminile (e molti dei quali morivano per infezione). Il pacchetto, ahinoi, va preso per intero. Ma non a caso ci siamo liberati dei castrati e delle voci bianche nel 1861. Un qualche progresso, benché contraddittorio, precario e incerto, pure esiste, come pure esiste una qualche dialettica della Storia, anche se corrisponde più a un compito che a un evento ineluttabile. Diceva Tocqueville che l’idea di uguaglianza una volta entrata nella Storia – la eversiva idea cristiana di uguaglianza creaturale, poi sancita nelle grandi rivoluzioni della modernità – non ce la togli più. Mentre Proudhon parlava di un elementare bisogno di giustizia – che nasce dalla semplice constatazione di una personalità uguale alla mia nell’altro – da cui nessuna politica può prescindere.

Ora, questa Europa, questa modernità piena di sfaccettature ma capace di criticare se stessa in modo inesausto, ha oggi sostanzialmente due nemici: il totalitarismo russo-cinese (con quel distopico arcimboldo fatto di comunismo autoritario e capitalismo selvaggio) e l’integralismo islamico. Due nemici agguerriti, spesso perfino seduttivi, capaci di una retorica subdola (si presentano, perlopiù ipocritamente, come alternativi al nostro mondo “materialistico”, appiattito su merci e consumi), ma al loro interno non vedo nessuna promessa di libertà e uguaglianza. Promettono altre cose: identità forti, appartenenze granitiche e rassicuranti, sogni di supremazie economico-militari. Torno alla promessa insita nel Dna del Vecchio continente. Di essa hanno parlato filosofi, come Schelling, poi ripreso dalla Scuola di Francoforte, ma anche Vàclav Havel, il presidente-drammaturgo protagonista della Rivoluzione di Velluto della Repubblica Ceca, ed è stata associata all’arte, alla letteratura, alla poesia. Insisto su un punto: probabilmente Ariosto, Tasso e Metastasio non avrebbero avuto nulla da obiettare al genocidio degli indigeni in America ma nella loro opera si coltiva un seme di umanità destinato prima o poi a fiorire (oltre al fatto che un autore come Montaigne invece aveva da obiettare). Così Adorno: “Mahler sembra a tratti realizzare ciò che per una vita intera ha sperato lo sguardo puntato dalla terra al cielo… promette qualcosa di diverso, promette di fendere un velo…”. Qui c’è la grande idea di Adorno, dell’arte come armonia e insieme dissonanza, come utopia e insieme critica del mondo com’è.

Ma qui veniamo alla domanda più radicale di tutte. Un anno fa mi trovavo a New York per un corso di letteratura trimestrale. A un certo punto una studentessa americana mi chiede: “Voi in Europa avete un patrimonio straordinario – artistico, culturale, archeologico – ma cosa ve ne fate se non è servito a difendervi dal nazismo, e anzi spesso ha giustificato il nazismo?”. Domanda ineludibile. Gli aguzzini dei campi di sterminio potevano leggere Goethe e Schiller e commuoversi ascoltando Schubert. La cultura stessa ha fallito nel ‘900, l’umanesimo non necessariamente umanizza, e anzi la sensibilità artistica può essere un gigantesco alibi e risarcimento. George Steiner notava che una ipersensibilità alle sorti di Hanno Buddenbrook dickensiano può renderci insensibili alla sofferenza del vicino di casa. Hitler leggeva un libro al giorno. E veniamo al cuore della faccenda. Se la cultura non necessariamente emancipa dovremo allora fare l’elogio dell’incultura e della barbarie? Certo che no. Il punto è intendersi: quale cultura? Quale approccio alla cultura? Hitler cercava nei tanti libri che leggeva solo rassicuranti autoconferme.

Ma la cultura è dubbio, inquietudine, ogni lettura è una avventura di cui ignoriamo l’esito, è messa in gioco di se stessi. Quella stessa opera può liberarci e renderci migliori ma può anche anestetizzarci e renderci indifferenti al dolore del mondo. Occorre ritrovare un legame tra i libri e la vita, tra la cultura e l’esperienza, tra il sapere e la nostra condizione di esseri egualmente esposti alla sventura, come ci avvertiva la ginestra leopardiana. La Divina Commedia che Mussolini regalò a Hitler quando questi scende dal treno alla stazione Ostiense di Roma non è la stessa Divina Commedia di cui Primo Levi ad Auschwitz cercava di ricordarsi i versi per sopravvivere a quell’inferno?. Certo, è la stessa opera, ma a ciascuno dei due dice cose diverse. Qual è la vera Divina Commedia? L’ultima parola non spetta tanto ai filologi quanto a noi, ai suoi lettori, alla capacità che abbiamo di tradurla nella nostra vita quotidiana, di trattenere il suo messaggio più radicale – che va ben oltre l’epoca in cui è nata – , che è un appello a trasformarci, a diventare da vermi “angeliche farfalle”, con la nostra natura peccaminosa, certo, ma capaci di perdono e di mansuetudine.

Vi racconto un episodio che mi è capitato durante una lezione nel carcere romano di Rebibbia.. A seguire la lezione c’era un detenuto che scontava una pena particolarmente lunga (trent’anni, di fatto il massimo, ergastolo a parte), per un reato di sequestro di bambino. Era un pastore sardo, entrato in carcere analfabeta, poi però in carcere diplomatosi e infine laureato in Lettere Moderne. Gli chiesi in cosa si sentiva cambiato, dal momento in cui era entrato in prigione come analfabeta. Lui ci pensò su e mi rispose: “Rispetto ad allora sono più insicuro”. Quando vi entrò era più “sicuro”, dunque arrogante, brutale, refrattario all’ascolto e al dialogo….Risposta meravigliosamente socratica, che riguarda la promessa di cui parlavo all’inizio. Una promessa di libertà e uguaglianza, cui aggiungo soltanto: integrata dal continuo esercizio del dubbio. Quella promessa che Habermas, erede della Scuola di Francoforte e però non avverso all’illuminismo come gli altri francofortesi – ma anzi paladino di una ragione inumidita dall’amore e dalla pietà – ci invita a ravvivare, pena l’estinzione dell’Europa stessa.