Le battaglie comuni

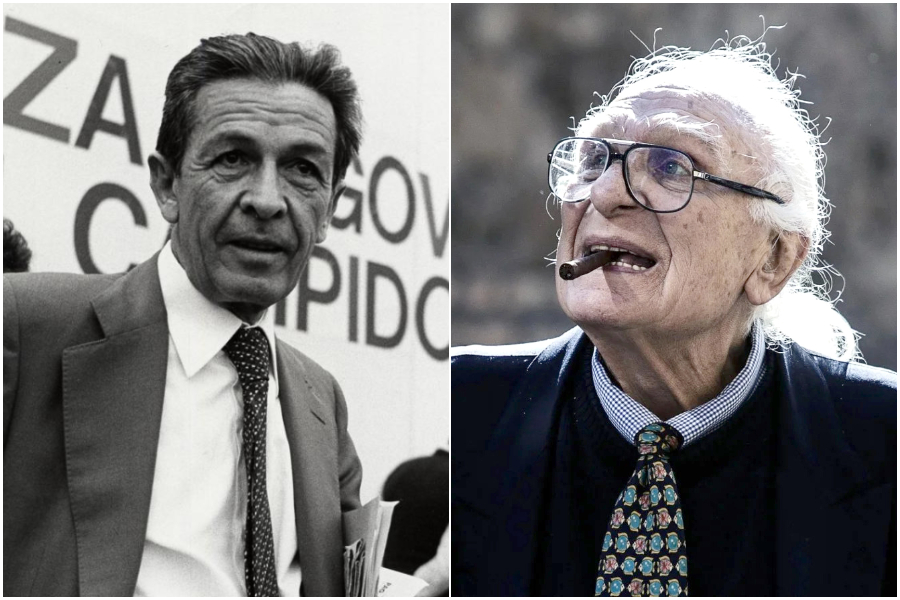

Quali sono le differenze tra comunisti e radicali: il filo rosso tra Berlinguer e Pannella per ricucire il presente

Editoriali - di Danilo Di Matteo

Caro direttore, ho letto l’articolo del mio amico Savino Pezzotta e ritengo sia utile una risposta alle sue riflessioni. Pezzotta invita gli “amici di area cattolica democratica a non abbandonare il Pd perché per affrontare i problemi del nostro tempo serve un partito fatto di idee di programmi, di una classe dirigente e di numeri”.

Osservo subito che il Pd non rispondeva e non risponde a nessuno dei requisiti indicati e mi meraviglia che Pezzotta e tanti altri, che sono stati gli ispiratori della nascita di quel partito, non prendano atto di quanto è avvenuto dagli anni 2000 in poi e non fanno un esame autocritico per valutare oggi a distanza di tanti anni l’errore compiuto.

Pezzotta dice che faceva parte della “sinistra cristiana” (confesso per mia deficienza, che non so bene cosa significhi!) la quale nella consapevolezza che non era utile un partito di cattolici ma dei cattolici hanno dato vita alla Margherita e quindi all’accordo con i post comunisti per la formazione del Pds. Quel partito in quegli anni perdette subito i suoi valori di riferimento e quindi perdette la sua identità. In questa sede sorvolo sulle ragioni dell’accordo per il quale la Dc, o nella versione di Martinazzoli il Ppi, si consegnò ai post comunisti che per ottenere quello che per lungo tempo non erano riusciti ad avere sul piano elettorale avevano fiancheggiato e ispirato (!) le indagini di Tangentopoli che hanno portato alla distruzione dei partiti.

Rifletto su questo, come sai, dagli anni 90, ma qui mi preme prendere spunto dal pregevole scritto di un grande attore del nostro paese come Savino Pezzotta per mettere in evidenza l’errore storico dei “cristiani” e dei cattolici compiuto alla fine del secolo scorso. Il Pds è nato-morto da una fusione a freddo della Margherita post Dc con i post comunisti, e non avendo valori condivisi, il partito si è chiamato genericamente “democratico” eliminando più tardi anche la parola “sinistra” “perché troppo qualificante”; e “democratico“ di per sé non è un’identità perché dovrebbe essere una qualifica comune a tutti i partiti.

Quel partito non aveva le caratteristiche di “centro” né quelle di sinistra per cui oggi dopo le elezioni del settembre scorso scopre di essere di sinistra e quindi di rinunziare a quella “fusione” tra culture diverse. Dobbiamo riconoscere che nel Pd vi sono state e vi sono due sostanziali e profonde distinzioni che corrispondono a due visioni diverse ereditate dal Pci: la tendenza estremista e per usare un termine storico, anticapitalista, caratterizzata fortemente a sinistra, e una riformista.

Queste due culture convivevano nel Pci, nel partito di forte opposizione e di contestazione dei governi considerati “borghesi”, ma non potevano caratterizzare unitariamente un partito che comprendeva anche i “popolari” i quali hanno assistito inermi e hanno goduto del potere conquistato a basso prezzo! Oggi al di là del recente risultato elettorale, il Pd è al dunque: o sì divide ulteriormente e i riformisti e i popolari ritornano al “centro” con riferimento alla cultura popolare, o tutti insieme decidono che sono socialisti-socialdemocratici e il partito acquista la sua identità finalmente di sinistra.

A me pare che le ultime “primarie” (contrabbandate come congresso!) hanno posto fine all’equivoco che dura dalla fine del secolo scorso, quando la fusione tra gli ex Dc e i post comunisti aveva determinato un indistinto senza identità che, ripeto, ha nociuto al paese. Siccome finisce l’equivoco del Pds e del Pd, il nuovo partito può acquistare i valori e i contenuti di una sinistra che ritiene che i diritti civili siano quelli che sono considerati di sinistra come il superamento di genere, il matrimonio tra persone dello stesso sesso, la fecondazione assistita, e altro ancora, perché sono problemi capaci di caratterizzare un partito.

Questa mutazione non può consentire ai popolari, ai cattolici, ai centristi, si chiamino come si vuole, di restare in questo nuovo Pd profondamente diverso. Che cosa deve capitare per far capire loro che il Pd è stato un errore, una cosa negativa per il paese, un grande equivoco, che oggi si risolve con un partito del tutto diverso di sinistra. La valutazione che è opportuno dare ora al risultato delle elezioni politiche del settembre scorso è che l’elettore ha reagito premiando “una identità”, la destra di Meloni, l’unica che si è presentata alle elezioni con una precisa caratteristica e con coerenza. La vittoria di quel partito, ancorché con forti caratteristiche personali, dimostra che il paese ha bisogno di ritornare ai partiti, all’identità; è stanco di questo pressappochismo e di un personalismo esasperato insopportabile, e questo credo sia un fatto positivo.

Dunque se si è formata una destra e se c’è una nascente sinistra ci sarà bisogno di un’area centrale, soprattutto di una “politica di centro” che operi con una cultura sturziana per il governo e per le autonomie locali, per proteggere i diritti civili, i diritti della persona, della famiglia secondo la dottrina della Chiesa, ma anche secondo i codici della natura e della vita. Un centro dunque piccolo o grande proprio “in una situazione di grande trasformazione” deve far prevalere la sua forza politica e immedesimarsi in una forma di partito di cui si sente tanto bisogno.

Se la destra ha assunto una sua fisionomia, e si intravede una sinistra democratica socialista con riferimenti europei un centro deve pur formarsi non nostalgico né superato dai tempi, ma dinamico, come lo definiva Aldo Moro già nel 1944, o un “centro vitale” come lo definiva Arthur Schlesinger per distinguerlo dalla sinistra, con cultura di governo. Dopo un lunghissimo periodo di crisi dei partiti e delle loro identità è necessario ricostruire un “centro”, in alternativa alla sinistra e alla destra.

Un centro che si qualifica con riferimenti storici e culturali nella tradizione popolare liberale e riformista, acquista una identità che è richiesta da tanti elettori, per cui è necessario che il suo riferimento culturale il popolarismo determini “il protagonismo della persona nella solidarietà sociale” aggiornata alle nuove libertà e alle nuove complesse esigenze della società. In conclusione la vittoria della destra costringe tutti a fare i conti con la propria realtà, e a darsi un’identità in modo che gli elettori possano avere un incentivo vigoroso per andare a votare e partecipare alla vita istituzionale del nostro paese.

Pezzotta sembra molto perplesso su queste scelte che ritengo inevitabili e di grande perspicacia politica. Egli ricorda le vecchie inquietudini conseguenti alla crisi dei partiti tradizionali: quelle inquietudini sono state di tutti noi e dimostrano appunto come ognuno andasse a tentoni alla ricerca di una scelta politica convincente. Avremmo dovuto restare uniti, non ricercare alleanze tutte spurie e inadeguate perché l’idea propria del popolarismo sturziano di “una di persona che determina relazioni solidali” non era compatibile con l’indistinto del post-comunismo.

Se la buona politica deve presupporre una condivisione di valori, è arrivato il momento di aggregare quelli che hanno comuni sensibilità e comuni strategie. Tutti i valori che sono propri di Pezzotta e dei cattolici democratici sono stati traditi in questi lunghi anni dal Pd. L’elenco sarebbe lunghissimo ma certamente i valori della Costituzione, dal garantismo, al rispetto delle autonomie locali e delle Regioni, alle scelte economiche che hanno appunto aggravato la differenza tra le classi sociali assumendo “il massimo profitto economico” e hanno messo in forse la pace sociale, alla subordinazione, al movimento antisistema dei Cinque stelle per incriminare fortemente l’ordinamento giudiziario con leggi panpenaliste e punitive non coerenti con uno stato di diritto, al taglio dei parlamentari, in questi lunghi anni sono stati traditi. Come ho detto l’elenco è molto lungo e il “popolarismo” proprio non ha niente a che fare con queste sciagurate scelte.

In conclusione non basta stabilire un programma che è sempre funzionale alle grandi scelte e alle strategie, ma c’è bisogno di una ideologia, di una idea di società e di Stato. È per questa carenza che i partiti oggi esistenti non avendo una idea dello Stato della società da costruire si esercitano su un presidenzialismo di maniera e sull’ autonomia differenziata che sono contro lo spirito e la forma della democrazia parlamentare. Deve prevalere la “mediazione politica”, invocata da Pezzotta, dei partiti di centro capaci di superare ogni posizione estremista per raggiungere il bene comune. I cattolici per queste ragioni debbono abbandonare e prontamente il Pd.