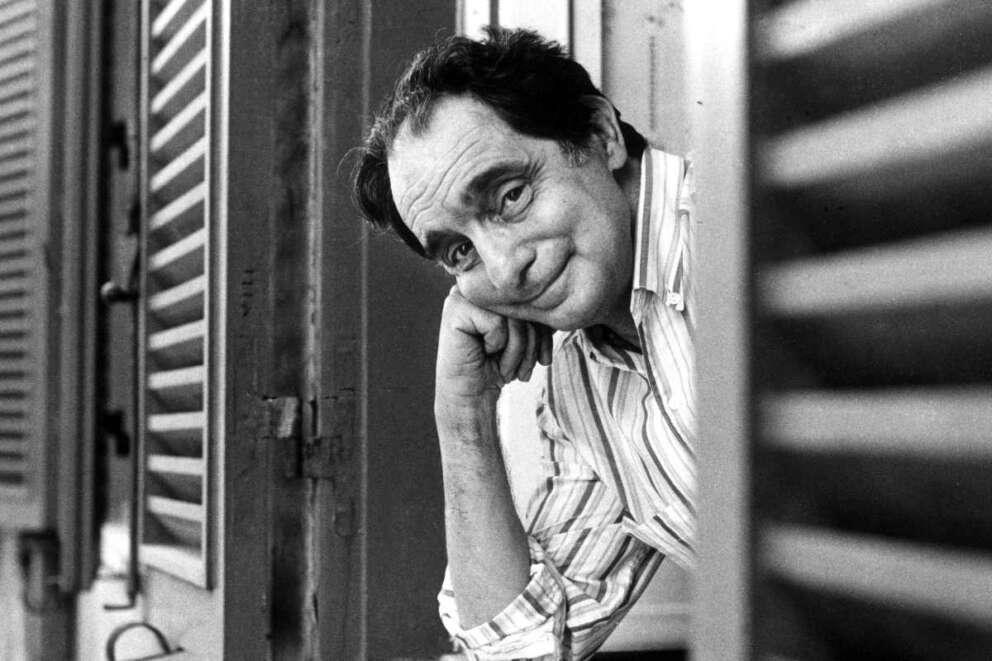

40 anni dalla scomparsa

Miguel Gotor racconta Italo Calvino: “Asciutto e tagliente come Primo Levi, un creatore di immagini”

Quando nel 1979 sull’Unità si rimproverò di non aver riconosciuto subito che “lo stalinismo era anche la maschera melliflua e bonaria che nascondeva la tragedia storica in atto”

Cultura - di Umberto De Giovannangeli

Miguel Gotor ha sempre unito l’impegno accademico e saggistico con quello politico. Già parlamentare e assessore alla Cultura del Comune di Roma, Gotor insegna Storia moderna presso il Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia dell’arte dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Il professor Gotor è membro del Comitato Nazionale per il centenario della nascita di Italo Calvino.

Il 19 settembre 1985 moriva Italo Calvino. Qual è stato il suo peso nella storia, non solo letteraria, del XX secolo?

Non sono un critico letterario, ma da lettore precoce di Italo Calvino (ho iniziato, come tanti giovani italiani a 12 anni a scuola con Marcovaldo e non ho mai smesso di leggerlo) lo considero tra i più originali e quindi importanti scrittori della seconda metà del Novecento, e forse l’intellettuale italiano più lucido e sensibile, tra i pochi di caratura e respiro europei. La notevole qualità dei recenti studi di Marco Belpoliti, Ernesto Ferrero e Domenico Scarpa ci permette ormai di avere un quadro incredibilmente ricco e variegato della biografia personale, culturale e letteraria di Calvino: dagli esordi neo-realistici stemperati dallo sguardo di un fanciullo, all’attenzione per il fiabesco e la cultura popolare, all’analisi dei mutamenti neocapitalistici della società italiana contemporanea (si pensi alla precoce sensibilità ambientale) sino alla scoperta dello strutturalismo, della semiotica e del gioco combinatorio con l’esperienza francese dell’Oulipo. Dentro questi passaggi Calvino ha una fedeltà di fondo a uno sperimentalismo curioso in cui l’incessante produzione di immagini si interseca di continuo con la contingenza storica che egli si trova via via ad attraversare. Credo che questo sperimentalismo sia il lascito più significativo di Calvino. Si pensi alla trilogia I nostri antenati, allegoria dell’uomo contemporaneo (alienato per Marx, represso per Freud) con la sua incompletezza, parzialità, spirito di scissione, isolamento. Oppure al suo romanzo d’esordio, Il Sentiero dei nidi di ragno, nel 1947, e alla sua prima raccolta di racconti, Ultimo viene il corvo, che hanno origine dalla sua esperienza di lotta partigiana nelle Brigate Garibaldi sulle Alpi Marittime col nome in codice di “Santiago”. Un’esperienza decisiva per la sua formazione di uomo e di scrittore che lo induce a tematizzare il nodo per lui centrale del rapporto tra memoria e scrittura, che non hanno tanto una dimensione storica, quanto immaginifica e di invenzione che si esprime mediante la parola.

Calvino è stato un punto di riferimento fondamentale a livello europeo e mondiale.

È affascinante il modo con cui Calvino è sempre rimasto appartato, quasi isolato, eppure in continuo contatto con il proprio tempo. Da questo scarto tra condizione esistenziale e la funzione intellettuale scaturisce una particolare sensibilità nella comprensione, anche in anticipo, dei principali fenomeni politici e culturali dell’epoca sua. Sul piano culturale ha una posizione cosmopolita storicamente tipica di molti intellettuali italiani: dalla nascita a Cuba, all’infanzia in una terra di confine come in Liguria, all’importanza che hanno avuto nella sua vita città come Torino, dove è fondamentale il rapporto con la casa editrice Einaudi e l’eccezionale levatura delle personalità che la frequentavano, ma anche Roma e Parigi, dove visse tredici anni, sino alle relazioni con gli Stati Uniti, a partire da un lungo viaggio che compie nel 1959. Credo che da questa traiettoria locale e globale insieme scaturisca una delle ragioni del suo successo anche internazionale che lo rende tra gli scrittori italiani più tradotti e letti al mondo.

Qual è il suo lascito più grande e attuale?

Come intellettuale pubblico direi la lucidità del pensiero. Calvino vuole anzitutto comprendere con un’attitudine laica ed illuministica che è raro trovare tra gli intellettuali italiani. Aggiungo che in lui c’è un abito pacifico e dialogico che forse coincideva con un suo tratto fanciullesco del suo carattere che si rendeva visibile attraverso una certa timidezza e persino un accenno di balbuzie. In un’intervista, parlando di se stesso, esitando in modo penetrante come faceva lui, rispondendo alla domanda se fosse stato un bambino buono rispose disarmante: «io sono ancora un bambino, un bambino buono». La lucidità, l’attitudine raziocinante con un tratto anti-dogmatico, la mitezza intellettuale, l’apertura al dialogo e al confronto mi paiono i suoi lasciti più significativi e utili oggi.

Calvino è stato uno scrittore, un giornalista, che non ha mai vissuto il ruolo dell’intellettuale come super partes in una torre d’avorio. Il 7 agosto 1957, comunica all’Unità il motivo delle proprie dimissioni che definisce «ponderate e dolorose». Aggiunge: «la via seguita dal Pci, attenuando i propositi innovatori in un sostanziale conservatorismo, m’è apparsa come la rinuncia a una grande occasione storica […] Non ho mai creduto (neanche nel primo zelo del neofita) che la letteratura fosse quella triste cosa che molti nel Partito predicavano e proprio la povertà della letteratura ufficiale del comunismo mi è stata di sprone nel cercare di dare al mio lavoro di scrittore il segno della felicità creativa».

Esiste una tradizione populistica degli intellettuali italiani che nel Novecento ha avuto punte di straordinario rilievo artistico con D’Annunzio e Pasolini, che Calvino rifiuta. È asciutto, scabro, tagliente, in questo simile a Primo Levi, e non ha mai una postura barricadera di tipo moralistico: non è vate, né profeta e l’unica parte del corpo che esibisce è il suo cervello. Il valore della sua militanza culturale sta in questo suo essere dentro una continua ricerca che non è in opposizione con il mondo, ma sempre curiosa e disposta ad accettare la “sfida al labirinto” e le sue incognite. L’obiettivo è quello di cogliere il “midollo del leone” delle cose, ossia una morale rigorosa che coincide con una padronanza della storia. Anche il suo rapporto, prima con la Resistenza e poi con il Pci, mi sembra che risponda a questi criteri: la sua uscita dal partito nell’agosto 1957, l’anno dopo i fatti di Ungheria, fu esemplare per contenuti e stile, scevra da ogni clamore o strumentalizzazione. Calvino a differenza di altri non fece dell’anti-piccismo una remunerata professione. Nella «lettera d’amore» che scrisse all’Unità, da un lato c’era l’assunzione della consapevolezza dei guasti prodotti dal socialismo reale e la recriminazione per avere perduto una grande occasione storica, dall’altro la rivendicazione dell’idea che la letteratura, con «la sua felicità creativa» può e deve essere uno spazio di salvezza a patto che sia per sua natura anti-ideologica. Lo scrittore ligure è stato tra i pochi intellettuali italiani ad avere riflettuto in forma autocritica sulla sua «vera colpa di stalinismo». Lo fece in un articolo nel dicembre 1979, quando rimproverò a se stesso l’immagine rassicurante ed edulcorata fornita del regime sovietico nelle pagine del Diario di un viaggio in Urss nel 1952, quando riconobbe di avere collaborato con il suo «linguaggio non ufficiale all’ipocrisia ufficiale che presentava come sereno e sorridente ciò che era dramma e tensione e strazio. Lo stalinismo era anche la maschera melliflua e bonaria che nascondeva la tragedia storica in atto». L’anno seguente Calvino tornò a ragionare sulle ragioni della sua militanza nel Pci, ammettendo di avere convissuto a lungo con una sorta di «schizofrenia» e di «dissociazione»: «ricordo benissimo che quando mi capitava di andare in viaggio in qualche Paese del socialismo, mi sentivo profondamente a disagio, estraneo, ostile. Ma quando il treno mi riportava in Italia, quando ripassavo il confine, mi domandavo: ma qui, in Italia, in questa Italia, che cos’altro potrei essere se non comunista?»

Una felicità creativa. La “fantasia al potere”?

Direi che nella poetica di Calvino la parola chiave è immaginazione e non fantasia. Egli scrive per immagini e forse non a caso ha iniziato a esprimersi come disegnatore. Pensa per immagini e guarda il mondo per immagini e la scrittura “a mano libera” è lo strumento più efficace ma faticoso per esprimersi. È lo stesso scrittore a dircelo quando volle aggiungere una premessa unitaria alla trilogia “I nostri antenati”: «Il racconto nasce dall’immagine, non da una tesi che io voglia dimostrare; l’immagine si sviluppa in una storia secondo una sua logica interna; la storia prende dei significati, o meglio: intorno all’immagine s’estende una serie di significati che restano sempre un po’ fluttuanti, senza imporsi in un’interpretazione unica e obbligatoria». Il nodo centrale, come ha ben evidenziato Scarpa, è il rapporto tra immagini e scrittura come se le immagini fossero una necessaria intercapedine – uno spazio vuoto – necessario per accedere alla comprensione della realtà che non è mai diretta. Calvino nasce e cresce in una famiglia di scienziati, il padre, la madre, il fratello, lo zio e non si può leggere la sua opera senza riscontrarvi in ogni passaggio un approccio scientifico. Proprio gli scienziati sono grandi visionari perché immaginano un mondo secondo delle tesi che poi cercano di dimostrare con un metodo reversibile. Lo stesso fa Calvino attraverso la scrittura come se fosse, e lo è stato, uno scienziato della parola. In questo senso l’approdo tra i matematici-letterati dell’Oulipo fu per Calvino un approdo necessario, il ritorno alla sua Itaca.